Ich geb’s zu: Ich hab ein Faible für gemütliche Simulatoren. Also so Spiele, bei denen man nicht ständig von Explosionen, Lootboxen oder schrillen Questmarkern angeschrien wird. Seafarer: The Ship Sim klang da erstmal nach einer willkommenen Abwechslung. Ein Spiel, in dem man einfach Schiffe steuert, Frachten transportiert und dabei das Meer genießt – klingt simpel, fast meditativ. Und tatsächlich, die ersten Stunden fühlten sich genau so an: ruhig, technisch ordentlich, entspannend. Aber wie das so ist bei Early-Access-Titeln, unter der Oberfläche lauert noch einiges an Baustellen.

Einstieg ins Spiel

Der Start ist in Seafarer: The Ship Sim angenehm unaufgeregt. Man bekommt ein kleines Schiff, ein paar einfache Missionen und eine Steuerung, die nicht sofort Kopfschmerzen verursacht. Kein Overload an Menüs, kein Tutorial-Hammer, der dich mit zwanzig Popups begrüßt. Man wird einfach reingeschmissen – aber in einem guten Sinne. Nach ein paar Minuten hat man verstanden, wie man ablegt, wie man das Ruder bedient und dass man besser nicht Vollgas in den Kai rauscht.

Was allerdings fehlt, ist so ein bisschen der Feinschliff in der Erklärung. Wer aus der Flugsim- oder Trucksimmer-Ecke kommt, kommt schnell rein. Wer einfach nur mal „Schiff fahren“ ausprobieren will, steht anfangs vielleicht etwas ratlos da, wenn das Ding plötzlich träge reagiert oder der Kran nicht tut, was er soll. Trotzdem, der Einstieg funktioniert. Kein Stress, kein Frust. Nur ein bisschen Geduld. Und das ist ja im Prinzip schon ziemlich maritim.

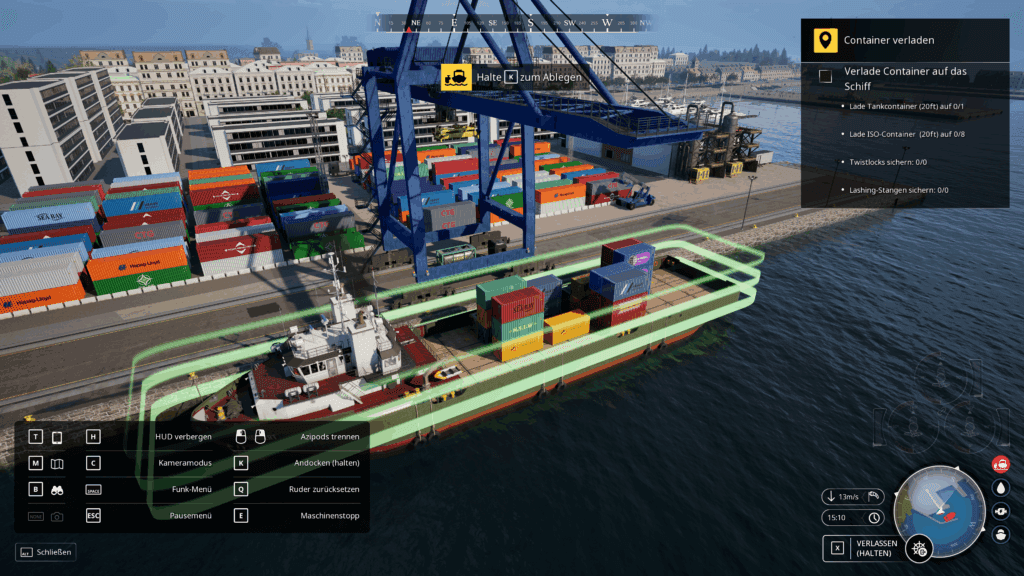

Gameplay – Zwischen Fracht, Funk und Flaute

Das Herzstück von Seafarer ist natürlich das Steuern selbst. Man schippert zwischen Häfen herum, liefert Fracht, reagiert auf Notrufe und kämpft gelegentlich mit Wind und Wellen. Das klingt simpel, aber es hat diesen ganz eigenen Flow, der sich irgendwo zwischen „Zen-Modus“ und „Seefahrer-Simulator mit leichtem Chaosfaktor“ bewegt.

Das Gefühl, ein echtes Schiff zu bewegen, ist tatsächlich gelungen. Die Trägheit, das Gewicht, die langsamen Manöver – das alles fühlt sich richtig an. Wenn man beim Einlaufen in den Hafen die Maschine zurücknimmt und das Schiff langsam gleiten lässt, ist das erstaunlich befriedigend. Das Spiel will keine Action sein, es will glaubwürdig sein. Und das schafft es auch.

Aber klar: Nach ein paar Stunden merkt man, dass sich vieles wiederholt. Fracht aufnehmen, fahren, abliefern. Dann das Gleiche mit leicht verändertem Wetter. Die Missionen sind solide, aber selten überraschend. Auch das Fortschrittssystem – neue Schiffe, neue Aufträge, mehr Geld – funktioniert, aber bleibt eher Begleiterscheinung als Antrieb. Man spielt Seafarer nicht, um „voranzukommen“, sondern um das Erlebnis zu genießen. Und das ist auch okay so, wenn man das weiß.

Atmosphäre & Welt – Das Meer als Hauptfigur

Was Seafarer wirklich gut macht, ist Atmosphäre. Das Meer sieht großartig aus – Wellen, Licht, Wetter, das alles wirkt glaubhaft. Wenn die Sonne langsam über dem Horizont aufsteigt und das Wasser in orangenen Schimmer taucht, dann fühlt sich das richtig an. Kein grafisches Feuerwerk, aber ehrlich gesagt, das braucht’s hier auch gar nicht.

Soundmäßig passt das Paket: Das Dröhnen der Maschinen, das Rauschen der Wellen, das leise Knarzen des Rumpfs. Es ist fast meditativ. Nur manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr „Leben“. Häfen wirken oft leer, Funkverkehr ist spärlich, und die Welt fühlt sich stellenweise noch ein bisschen steril an. Aber wenn man ehrlich ist, das ist in vielen Simulatoren ähnlich – das Meer ist hier der Hauptcharakter, der Rest spielt eher Nebenrollen.

Im aktuellen Early-Access-Stand ist Seafarer reiner Singleplayer. Keine Crew, kein Koop, keine chaotischen Online-Häfen voller anderer Kapitäne, die beim Einparken schiefgehen. Das ist schade, weil man sich direkt vorstellen könnte, wie cool gemeinsame Missionen oder Rettungseinsätze wären. Aber die Entwickler haben das wohl auf dem Zettel, und wer weiß, denn vielleicht kommt da noch was.

Die KI funktioniert immerhin ordentlich. Missionen laufen nachvollziehbar ab, und die Welt reagiert halbwegs logisch. Aber Wunder sollte man keine erwarten. Es ist mehr Kulisse als dynamisches System, mehr ruhige See als Sturm. Und ehrlich gesagt: Das passt irgendwo auch zum Ton des Spiels.

Technik – Noch nicht ganz seetauglich

Technisch läuft Seafarer schon ganz ordentlich, aber eben nicht fehlerfrei. Auf meinem Rechner lief’s meist flüssig, das Wasser glänzte hübsch, und die Schiffe waren detailliert genug, um sich reinzufühlen. Nur ab und zu gab’s kleine Bugs, quasi ein Schiff, das plötzlich auf Grund lief, obwohl da nichts war, oder ein Menü, das sich weigerte, wieder zu schließen. Early Access eben.

Die Steuerung selbst ist solide, aber manchmal etwas störrisch – besonders bei größeren Schiffen. Das mag realistisch sein, fühlt sich aber nicht immer angenehm an. Auch das Interface hat noch Luft nach oben: Die Belegung mancher Funktionen ist etwas unintuitiv, gerade beim Bedienen von Spezialausrüstung. Nichts, was das Spiel kaputtmacht, aber auch nichts, was man ignoriert.

Fazit – Für ruhige Kapitäne mit Geduld

Seafarer: The Ship Sim ist kein Blockbuster, kein Effektspektakel und schon gar kein Spiel für Leute, die nach fünf Minuten Action erwarten. Es ist ein ruhiger, fast meditativ wirkender Simulator, der das Meer in den Mittelpunkt stellt. Das Steuern fühlt sich gut an, die Atmosphäre trägt, und wer sich auf das entschleunigte Tempo einlässt, findet hier etwas, das viele moderne Spiele längst verlernt haben: Ruhe.

Gleichzeitig ist’s eben noch ein Early-Access-Projekt mit Ecken und Kanten. Wer Tiefgang, Multiplayer oder ausgefeilte Wirtschaftssysteme sucht, wird hier noch nicht fündig. Aber wer einfach Bock hat, mit einem Schiff übers Meer zu tuckern, den Motor zu hören und dabei das Gefühl zu haben, wirklich da draußen zu sein – der bekommt hier ein kleines, unaufgeregtes Stück Entschleunigung.