Manchmal kommt ein Spiel um die Ecke, das nicht laut schreit, sondern leise flüstert: „Nimm dir Zeit. Es geht nicht um dich.“ The Last Caretaker ist genau so ein Titel ein melancholischer Survival-Trip, bei dem du keinen Helden spielst, sondern einen verdammt alten Roboter, der einfach nur versucht, das Letzte zu retten, was von der Menschheit noch übrig ist: ein paar Samen, ein bisschen Technik und vielleicht sowas wie Hoffnung.

Ich habe mir den Titel in der Early-Access-Version auf dem PC angeschaut. Entwickelt wird das Ganze vom Indie-Studio Channel37 Ltd., und man merkt schon nach wenigen Spielminuten, das hier ist kein „noch ein Crafting Game mit Zombies und Multiplayer Gekloppe“. The Last Caretaker ist langsamer. Reduzierter. Und irgendwie… ehrlicher.

Einstieg: Reboot in die Stille

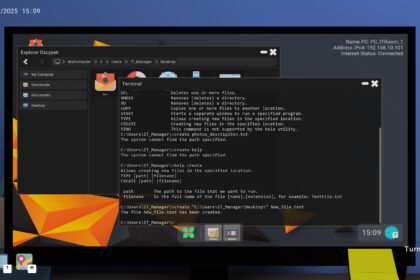

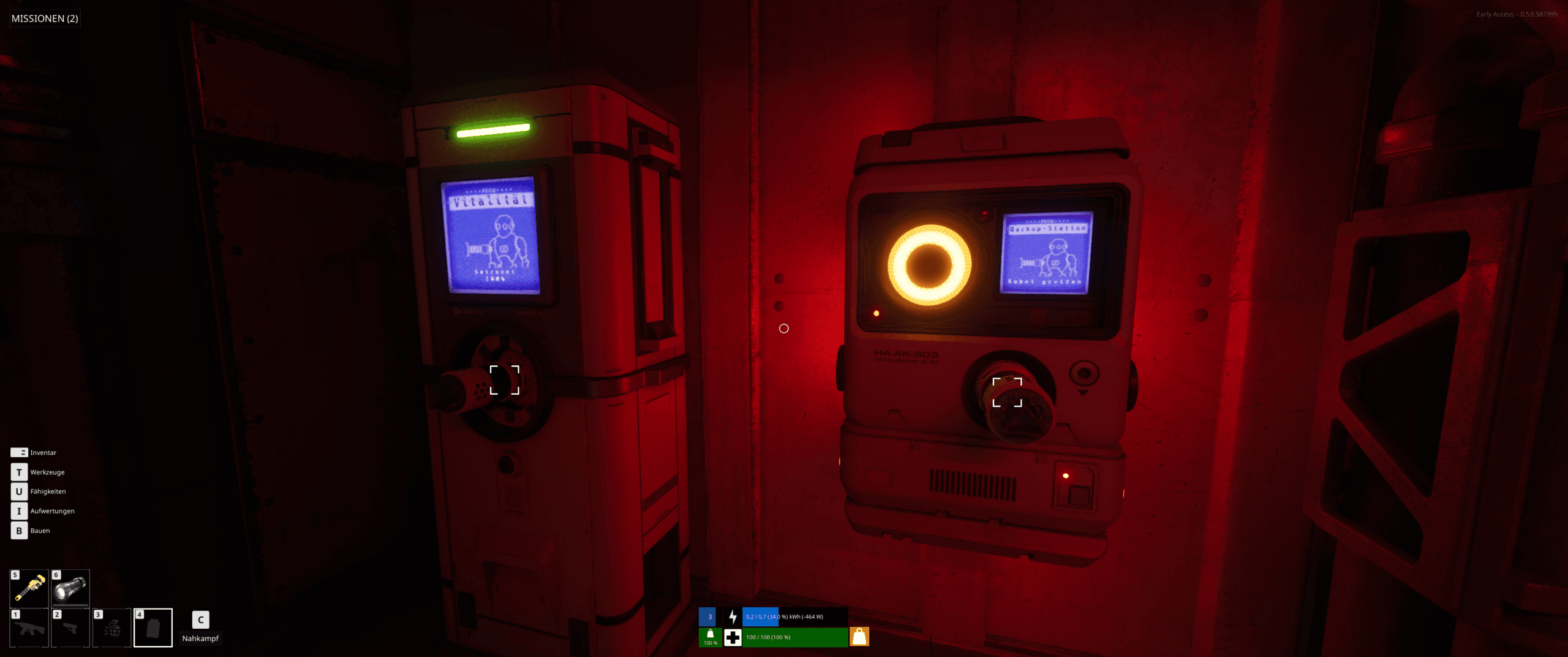

Der Start ist fast schon meditativ: Du wachst als Roboter in einer dunklen, rostigen Station auf. Strom ist knapp. Die ersten Schritte bestehen darin, Kabel zu verlegen, Türen freizuschalten und notdürftig Systeme zum Laufen zu bringen. Kein Tutorial mit blinkenden Pfeilen, kein NPC mit Expositions-Gewäsch einfach du, ein paar Hinweise, und eine Umgebung, die sich nur dann erschließt, wenn du genau hinschaust.

Wer sich an Spiele wie Subnautica oder The Long Dark erinnert fühlt, liegt nicht falsch aber ohne den Survival-Stress. Hier geht’s eher um Sinnhaftigkeit. Um kleine Aufgaben, die im Kontext plötzlich Gewicht bekommen.

Gameplay, Survival mit Seele

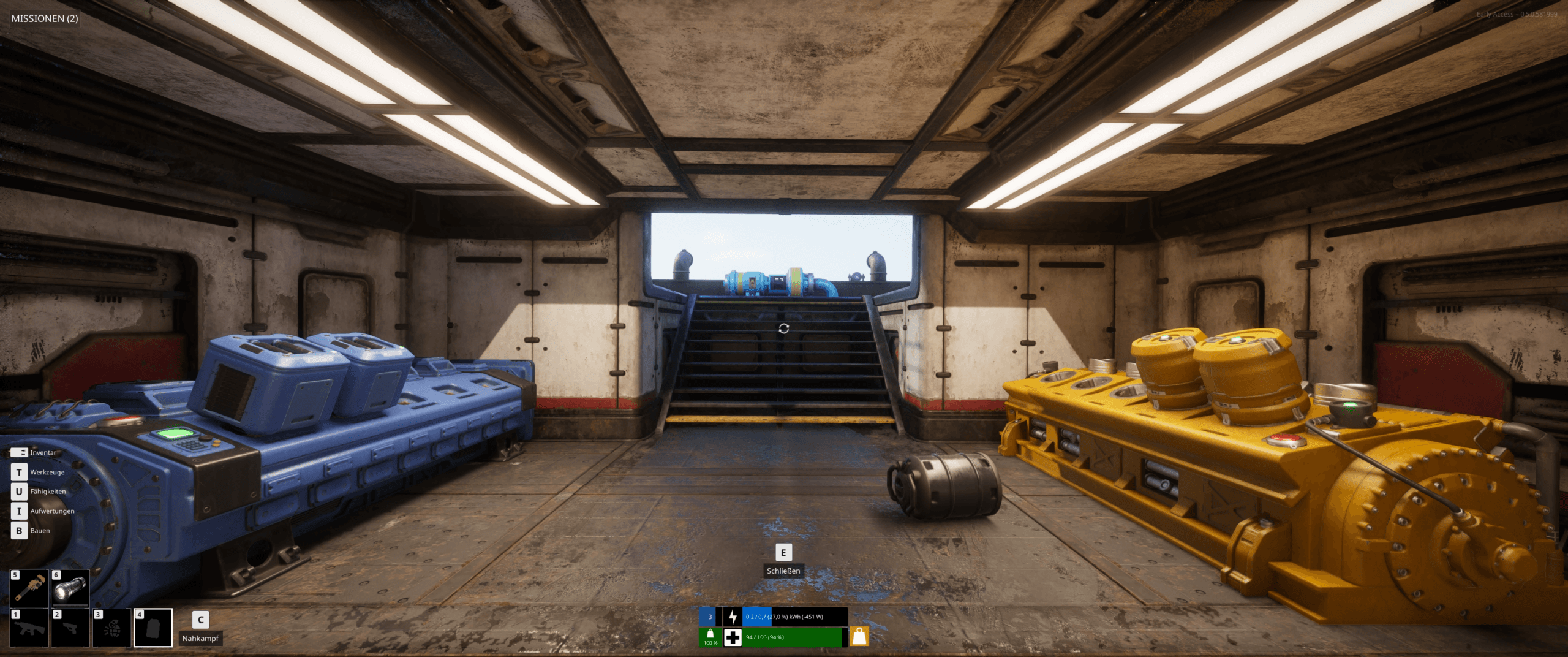

Das zentrale Gameplay dreht sich ums Ressourcenmanagement. Alles, was du findest Kabel, Metallschrott, alte Bauteile kann recycelt und weiterverarbeitet werden. Dein Job, recht einfach, eine Umgebung schaffen, in der biologische Lebenserhaltung wieder möglich wird. Du baust Solarpanels, verschaltest Energieflüsse, errichtest Verteidigungstürme. Alles kostet Energie. Und genau hier liegt der Knackpunkt, Jede Entscheidung hat Gewicht.

Denn auch dein Körper läuft auf Strom. Wenn du eine Tür öffnest, dein Werkzeug lädst oder eine Lampe anschaltest, ziehst du von deinem Energiebudget ab. Das bedeutet jede Bewegung entscheidest permanent zwischen „überleben“ und „funktionieren“. (Nicht immer ganz einfach)

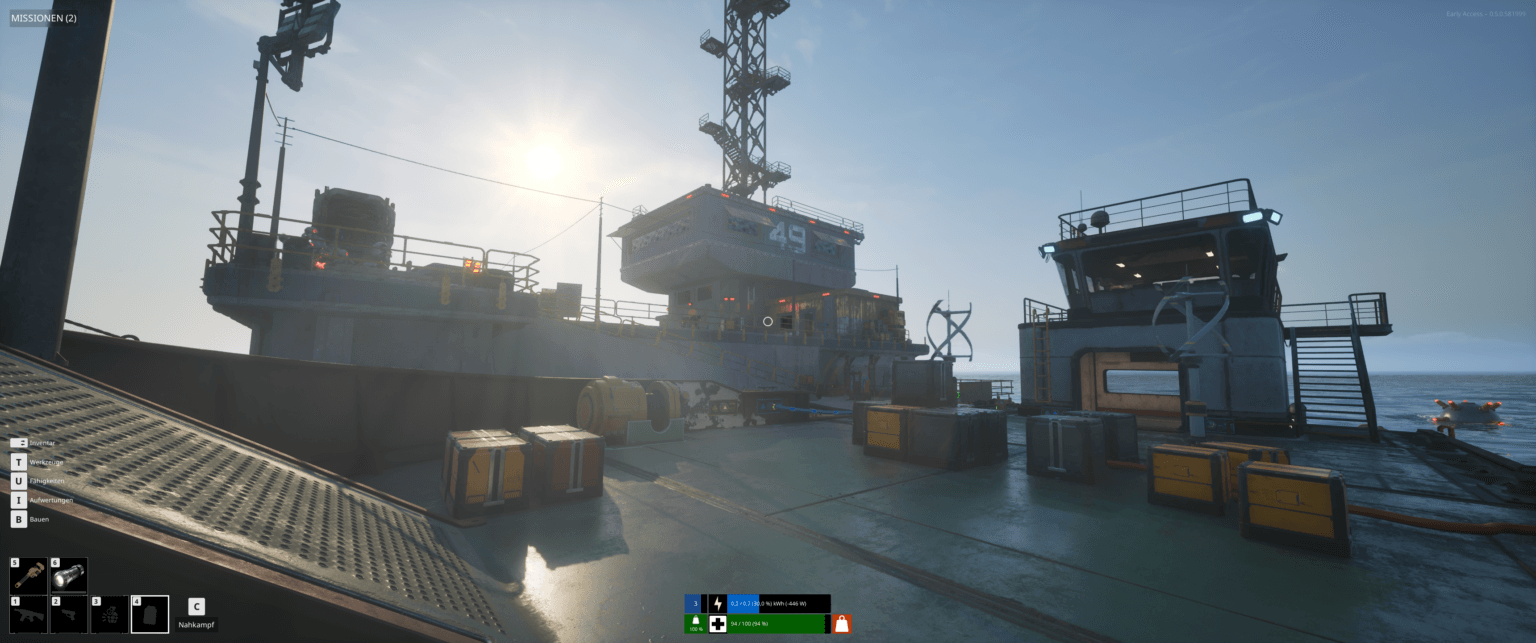

Später bekommst du Zugriff auf ein kleines Wasserfahrzeug, mit dem du zwischen verlassenen Plattformen schipperst. Diese Sequenzen sind langsamer, fast schon meditativ aber genau das sorgt für die Wirkung die Isolation wird hier nicht inszeniert, sie wird gelebt.

Atmosphäre & Welt: Einsamkeit trifft auf Maschinenpoesie

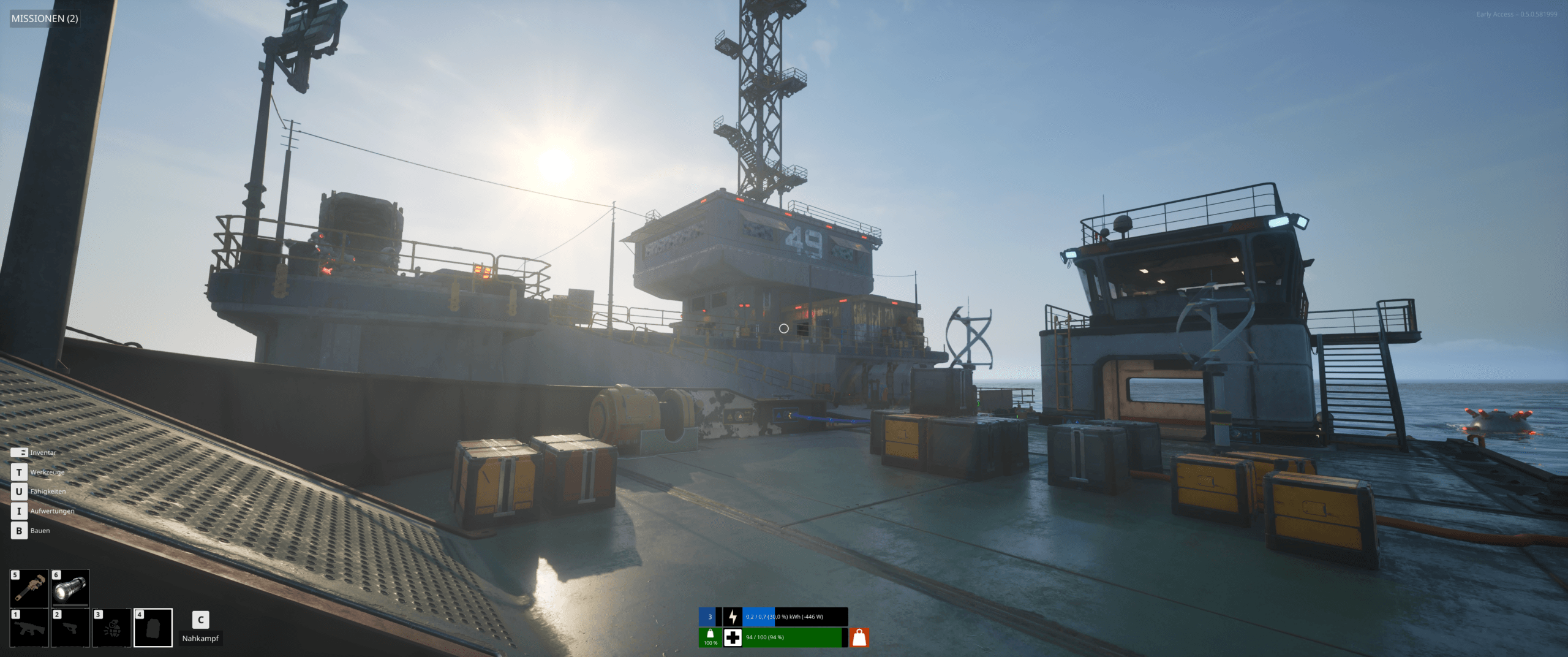

Optisch spielt The Last Caretaker in einer Liga, die man einem kleinen Indie-Studio kaum zutraut. Die Welt wirkt reduziert, aber stimmig: Verrostete Plattformen ragen aus einem endlosen Ozean, der Himmel wechselt zwischen verheißungsvollem Blau und bedrohlichem Schwarz. Wenn du nachts unterwegs bist, mit flackerndem Licht und Stromausfall im Nacken, dann knistert die Stimmung förmlich.

Die Audio-Kulisse passt wie der USB-Stecker beim ersten Versuch, leise Maschinenklänge, dumpfer Hall, dezente Musik, die dich nie bedrängt, aber immer begleitet. Keine Sprecher, keine Dialoge und trotzdem erzählt das Spiel mehr über Verlust und Hoffnung als so mancher Triple-A-Titel mit Cutscene-Overkill.

Multiplayer? Nope aber passt auch so

Kurz gesagt, es gibt keinen. Kein PvP, kein Co-Op, keine Chat-Kommandos. Und das ist gut so. The Last Caretaker ist eine zutiefst persönliche Erfahrung. Ein Spiel, das gerade deshalb wirkt, weil du allein bist. Keine Rettung von außen. Kein Spieler mit goldener Shotgun, der dich carried. Nur du und deine Entscheidungen.

Technik, Schön rostig, aber nicht ganz ohne Kurzschluss

Technisch hat The Last Caretaker richtig was auf dem (Platin-)Kasten, zumindest meistens. Die Optik ist auf den ersten Blick ein echter Hingucker, realistisches Lichtspiel, atmosphärische Schatten, das Flackern alter Lampen im Wind, und diese fast schon poetische Mischung aus Nebel, Meer und Maschinen. Gerade nachts entfaltet das Spiel eine ganz eigene Stimmung wie eine Mischung aus Dystopie und digitalem Tagebuch.

Aber so schön das alles auch wirkt: Ganz rund läuft’s noch nicht. Es gibt sie die typischen Early-Access-Zipperlein. Ab und zu stockt das Spiel, gerade bei schnellen Richtungswechseln oder wenn größere Areale neu geladen werden. Nichts Gamebreaking, aber man merkt: Hier ist noch nicht alles final zusammenverschraubt.

Auch Clipping-Fehler tauchen gelegentlich auf mal ragt ein Objekt durch eine Wand, mal glitscht ein Gegner für eine Sekunde ins Nichts. Dazu kommt ein manuelles Speichersystem, das nostalgisch an alte PC-Tage erinnert inklusive der Frustration, wenn man kurz vorm Einschalten des Generators dann doch vom Systemcrash überrascht wird. Auto-Save? Fehlanzeige. Hier heißt es: Speichern, bevor’s knallt.

Positiv ist, die Ladezeiten sind fair, das Interface übersichtlich und größtenteils intuitiv. Gerade für ein Spiel, das mit Energieverteilung, Ressourcennetzwerken und Mikro-Management arbeitet, ist das UI angenehm aufgeräumt. Kein nerviges Menü-Wirrwarr, sondern klare Schaltflächen, passende Symbole und (meistens) nachvollziehbare Tooltips.

Was wirklich Hoffnung macht: Die Entwickler sind aktiv, kommunizieren transparent, und bisher gab’s regelmäßige Updates mit sinnvollen Fixes. Man merkt, dass The Last Caretaker nicht einfach in den Early-Access geworfen wurde, sondern mit Blick auf Langzeitpflege entwickelt wird. Und das passt ja irgendwie auch zum Thema, oder?

Fazit: Subnautica trifft Blade Runner nur leiser

The Last Caretaker ist ein Spiel, das man nicht „durchspielt“, sondern erfährt. Es will keine Heldengeschichte erzählen, sondern die Geschichte von Verantwortung. Es ist langsam, ruhig, und manchmal frustrierend aber gerade das macht den Reiz aus.

Wer hektische Action, Loot-Wahnsinn und tägliche Quests erwartet, wird hier nicht glücklich. Aber wer sich auf das Setting einlässt, bekommt ein Spiel mit Seele. Und das ist selten.

Empfehlung für alle, die mal wieder ein Spiel suchen, das nicht schreit, sondern flüstert. Und trotzdem nachhallt.