Okay, erstmal ganz ehrlich: Als ich das erste Mal von DOOM: The Dark Ages gehört hab, dachte ich, Bethesda hat endgültig den Verstand verloren. DOOM, aber mit Rittern? Ein wütender Kerl mit Schild statt Grapple-Hook und Drachenreiten wie in einem zu düsteren Skyrim-Mod? Klar doch. Und dann hab ich’s gespielt – und, tja, jetzt steh ich da, mit zerschlagenem Controller, einem Grinsen im Gesicht und einer dicken Frage im Kopf: Warum funktioniert das eigentlich so gut?

The Dark Ages nimmt den ganzen Adrenalin-Overkill von DOOM Eternal, schmeißt einen Großteil des „in der Luft breakdancen“-Gameplays raus und ersetzt es durch ein „komm her, ich zerklopp dich mit Stil“-System. Es ist langsamer, wuchtiger, dreckiger – und verdammt nochmal: Es passt.

Rein ins Gemetzel – Vom Tutorial zur Tempelmetzelei

Der Einstieg in DOOM: The Dark Ages macht erstmal eines ganz anders als seine Vorgänger: Er schreit dich nicht sofort mit wummernden Gitarren an und schmeißt dir zwanzig Dämonen ins Gesicht. Stattdessen bekommst du so eine Art düstere Einführung in den neuen, alten Mythos. Und das fühlt sich ehrlich gesagt genau richtig an.

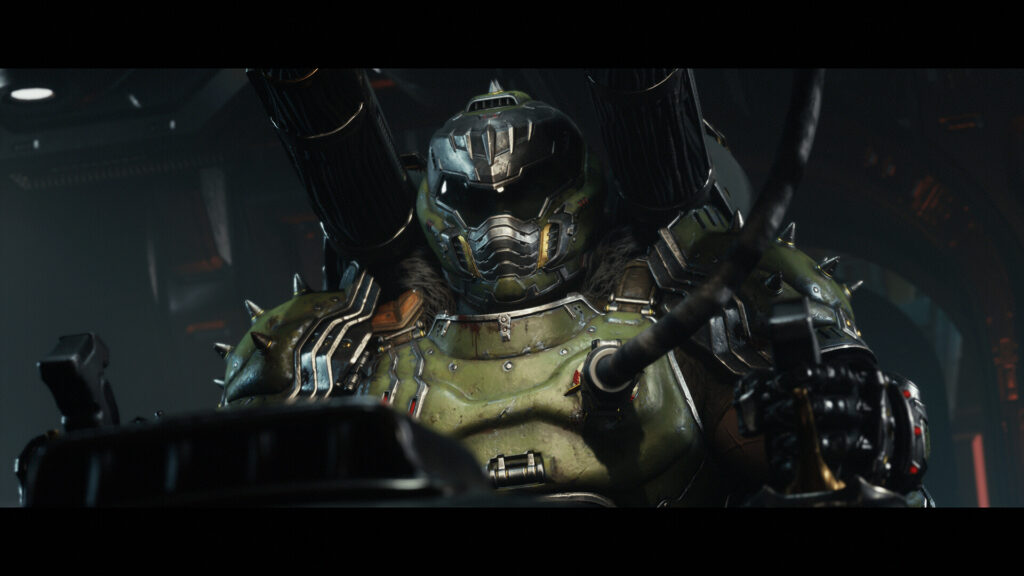

Du wachst quasi auf wie der Doom Slayer auf Valium – noch nicht ganz am Durchdrehen, noch kontrollierbar, irgendwie… angeleint. Ein kleiner Flashback hier, ein bisschen Knight-Lore da, dann langsam die ersten Waffen, die ersten Dämonen, die erste Erkenntnis: Das hier ist nicht Eternal 2.0, sondern ein fettes Reboot im Mittelalter-Gewand. Und ja, das ist erstmal ungewohnt.

Das Tutorial ist nicht nur da, damit du die Tasten findest, sondern auch, um dir das neue Tempo beizubringen. Statt „immer in Bewegung bleiben, nie stehen bleiben“, sagt The Dark Ages eher: „Stell dich hin, block das Ding mit dem Schild und dann gib ihm den Hammer.“ Es zwingt dich zum Umdenken – und das ist gut so.

Was ebenfalls angenehm auffällt: Der Story-Fokus wirkt nicht wie ein Fremdkörper. Klar, DOOM bleibt DOOM – aber hier gibt’s Cutscenes mit tatsächlichem Dialog, Charakteren mit Namen (und nicht nur: „dieser Boss mit den Tentakeln“) und eine halbwegs nachvollziehbare Handlung, die dich durch die Höllenzeit schleift. Kein Shakespeare, aber hey, es ist auch nicht nötig. Du bist der Doomguy. Du hast einen Schild. Und gleich brauchst du ihn.

Schwerter zu Shotguns – Kampf wie aus dem Höllenmärchen

Okay, jetzt kommen wir zum Herzstück – dem Moment, in dem dein Hirn kurz aussetzt, weil dein Muskelgedächtnis noch auf Eternal gepolt ist, aber das Spiel dir plötzlich sagt: „Langsam, Bruder. Hier wird gestanden, nicht gehüpft.“ Und holy hell, das funktioniert überraschend gut.

DOOM: The Dark Ages ist schwerer, brutaler und irgendwie… ehrlicher in seinem Kampfsystem. Keine Doppelsprünge, keine Dash-Kombo-Marathons – dafür gibt’s fette Schläge, gezielte Blocks und so eine angenehm rohe Wucht, dass du nach fünf Minuten schon automatisch tiefer atmest. Vielleicht, weil du mit jedem Schritt auf dem Schlachtfeld spürst: Du bist ein Panzer. Ein gottverdammter mittelalterlicher Berserker auf Steroiden.

Das Parier-System ist dabei der heimliche Star. Du blockst keine Kugeln mit einem Timelord-Schild – du wirfst eine massive Platte mit voller Wucht in die Fresse von allem, was dich anknurrt. Und wenn du im richtigen Moment parierst, machst du nicht nur Schaden, du öffnest gleich neue Angriffsmöglichkeiten oder reißt Gegnern ihre schicken Rüstungen vom Leib. Klingt simpel, ist’s aber nicht. Spätestens bei den späteren Bossen wird das Timing zur reinen Nervenprobe – und du feierst jeden gelungenen Block wie ein kleines persönliches „Get Fucked“-Statement.

Dann wäre da noch das Waffenarsenal. Und hier kommt The Dark Ages echt in Fahrt. Die Klassiker – Super Shotgun, Raketenwerfer, Chainsaw – sind natürlich wieder am Start, aber alle in mittelalterlichem Doom-Gothic reimagined. Die Shotgun sieht aus wie ein mit Ketten umwickeltes Monstergerät, der Raketenwerfer spuckt eher dämonische Feuerlanzen und klingt wie ein explodierender Kirchenchor. Und dann kommen die Neuzugänge: Schild, Flail, Mace. Alles aus dem „Was, wenn ein Paladin Doomguy wäre?“-Baukasten.

Besonders die Flail ist ein Highlight – zerschlägt Reihen von Fodder-Dämonen wie ein Diablo-Char mit Wutbonus. Sie hat zwei Modi, lässt sich upgraden und fühlt sich trotz Nahkampf nicht wie ein Gimmick an, sondern wie ein echter Game-Changer, der in späteren Kämpfen sogar besser skaliert als manch Fernwaffe.

Das Upgrade-System hält sich angenehm zurück. Keine hundert Untermenüs, keine endlosen Skilltrees. Stattdessen bekommst du Runen und Kristalle, investierst gezielt, kriegst spürbare Effekte. Mehr Splash-Damage, weniger Cooldown, Bonus-Heal bei Raketen-Kamikaze – alles schön DOOM-typisch auf Aggression getrimmt. Wer clever kombiniert, kann sich sein ganz eigenes Schlacht-Rhythmus-Massaker zusammenbauen.

Und das Beste: Das Spiel zwingt dich nicht in einen festen Stil. Du kannst auf Schild + Shotgun machen wie der Doom-Templar persönlich. Oder du wirbelst wie ein Flail-Wirbelsturm durch Horden, blockst im richtigen Moment, wirfst nen Glorykill hinterher und bist schon beim nächsten Dämon. Alles fühlt sich direkt an, wie mit der Hand gemacht. Kein System wirkt überflüssig oder künstlich drangetackert.

Hölle als Heimat – Atmosphäre, Welt und WTF-Momente

Der Stilwechsel in die dunkle Fantasy-Welt wirkt erstmal mutig – aber dann merkst du: Eigentlich war DOOM schon immer Metal-Cover-Fantasy. Jetzt sieht’s halt so aus.

Zerfallene Kathedralen, dämonische Festungen, Höllenportale mit sakralem Einschlag – das alles funktioniert visuell verdammt gut. Die Gegner sehen aus, als wären sie aus mittelalterlichen Albträumen gekrochen, und das Worldbuilding ist so detailliert, dass du ständig irgendwo stehen bleibst, obwohl dich fünf Dämonen gerade zu Tartar machen wollen.

Die Musik macht dabei auch einen verdammt guten Job: Keine Mick-Gordon-Riffs mehr, aber dafür düstere Streicher, Rasselketten und stampfende Percussion, die klingen, als würden sie von einer Armee besessener Black-Metal-Nonnen gespielt. Klingt schräg? Ist geil.

Auf Drachen reiten klingt besser als es ist

Leider ist nicht alles so fett wie ein Glorykill in Zeitlupe. Die Drachenflugszenen… joa. Die fühlen sich an wie ein PS3-Minispiel, das jemand vergessen hat rauszuschneiden. Träge Steuerung, langweilige Feindwellen, null Flow. Statt Rip & Tear eher Glide & Gähn.

Auch die Atlan-Mech-Passagen – also wenn du in einen riesigen Kriegsroboter steigst und Dämonen wie Actionfiguren zertrittst – sind beim ersten Mal witzig, aber nutzen sich schnell ab. Es fehlt einfach an Tiefe. Einmal cool, zweimal okay, ab dann: Lass mich bitte wieder normal kämpfen.

Technik, bitte nicht crashen

Grafisch ist The Dark Ages ein Biest. Die Effekte, das Licht, die Texturen – das knallt. Aber es knallt eben auch deine VRAM-Grenze. Auf einem High-End-Rechner läuft’s butterweich. Wer aber noch mit einer 8GB-Grafikkarte rumrennt, wird irgendwann die Regler runterziehen müssen.

Soundtechnisch gibt’s nix zu meckern: Waffen klingen wuchtig, Dämonen haben erkennbare Audio-Cues, und das Parieren hat genau den richtigen „Klong“, um dich wach zu rütteln, wenn du wieder mal halb im Feuer stehst.

Für Ritter, Berserker und Doom-Puristen

DOOM: The Dark Ages ist ein verdammt mutiger Schritt, aber einer, der sich auszahlt. Es erfindet das Rad nicht neu – aber es packt einen fetten Flammenschild drauf, schraubt Stacheln dran und rollt damit durch die Hölle wie ein Heavy-Metal-Fiebertraum.

Wer Eternal mochte, aber bei all dem Speed irgendwann das Gefühl hatte, einen Shooter auf Amphetamin zu spielen, findet hier das Gegengewicht. Es ist wuchtiger, brutaler, etwas langsamer – aber auch fokussierter. Du spürst jede Aktion. Und das ist im besten Sinne oldschool.

Nicht perfekt, aber verdammt nahe dran.